今回はスペイン・マドリードから東京にアートキュレーターとして来たElenaさんに取材した記事になります。

アートキュレーター

Elena Calderon Alaez

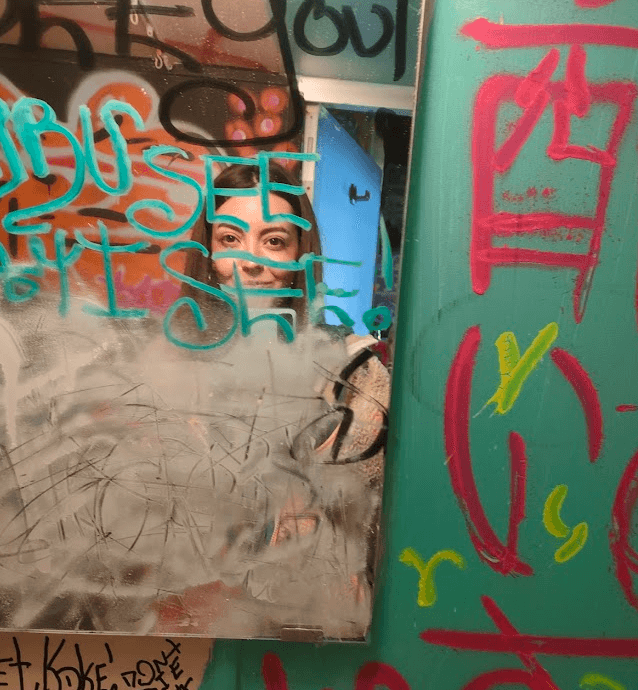

日本に来る前、私はすでにヨーロッパで長年グラフィティを研究しており、ポルトガル、スペイン、スロベニアなどでカンファレンスにも登壇していました。そんな中、東京のグラフィティ・シーンがかなり非合法でアンダーグラウンドであることを知り、強く惹かれました。

私はこの独特な環境を実際に体験したいと思い、日本にやってきたのです。来日の目的は、グラフィティを研究することであり、東京藝術大学で日本のグラフィティ・シーンについて博士論文を書くことが目標でした。

現在もこの研究を続けており、その成果は「Sabukaru」「Yokogao」、そして現在はニューヨークの「UP Magazine」に記事として寄稿しています。

2. 日本のアートの独自性は何ですか?

日本のアートが本当にユニークだと思うのは、伝統と現代的な表現が融合している点です。

私の研究の中でも特に魅力を感じているのは、アメリカのタグスタイルを取り入れながらも、漢字・カタカナ・ひらがなといった日本語の文字体系や、時には書道の要素を組み合わせている日本のグラフィティ・アーティストたちです。

このような融合は、とても力強い視覚言語を生み出しています。さらに、そこに寺院のイメージや神聖なモチーフ、神話的な生き物などが加わることで、日本の豊かな文化的・宗教的遺産と新しいストリートの美学が見事に合わさります。

この「対比と調和」こそが、日本のアートを際立たせていると私は感じています。

3. 日本のアート市場の独自性は?

日本のアート市場、特にプロフェッショナルでハイエンドな領域は、依然としてかなり保守的です。

キース・ヘリング、バスキア、バンクシーといった国際的に評価されたアーティストへの注目は高いものの、新進のローカルなストリートアーティストに対する関心はまだ低いのが現状です。

それでも、少しずつ状況は変わりつつあります。森美術館やワタリウム美術館といった施設が、徐々にストリートアートへの扉を開き始めています。

特にワタリウムは、小規模なアーティストを支援し、展示やZINE・書籍販売の場を提供するなど、重要な役割を果たしています。

私が東京で暮らしてきたこの5年間で、ストリートアートに関わるギャラリーやパブリックアートのプロジェクトは確実に増えました。

壁画の数も増えており、アーティストが作品や出版物を発表・販売できる小規模なアンダーグラウンドイベントも活発になっています。

こうした「隠れたスペース」は、ローカルなシーンを育むうえで非常に重要です。

4. あなたのギャラリーの強みは?

私は、東京を拠点とするプラットフォーム「TOTEMO」でキュレーションを行っています。TOTEMOは、ストリートアートと現代カルチャーの架け橋となることを目指しています。

グラフィティをNFTやグッズなどの形で永続的な作品に変換し、日本および海外のアーティストと協業しています。

その中核にあるミッションの一つは、従来の市場では扱いにくい「一時的」で「アクセス困難」なストリートアートを、アーティストにとって収益化できる形にすることです。

私たちの強みのひとつは「可視化」です。

アンダーグラウンドなアーティストを広く世に紹介し、国外のアーティストを日本に紹介するだけでなく、日本のアーティストを海外へと発信する役割も担っています。

原宿でのパブリック・ミューラル(壁画)や「Tokyo Graffiti & Street Art Walking Tour」といった取り組みを通じて、アーバンアートを国内外の観客にとってより身近なものにしています。

最終的には、ストリートアーティストにとって持続可能なチャンスを創出しながら、グラフィティを正真正銘の芸術として認められる存在にすること。それが私たちの目指すゴールです。

体験・鑑賞ツアー申し込み等は以下