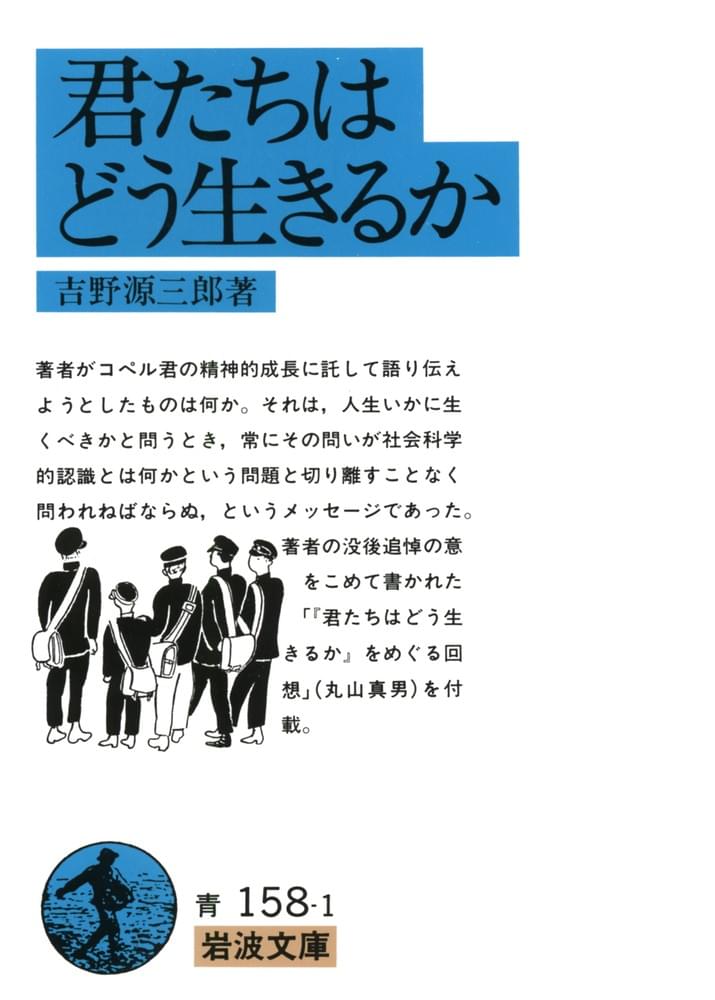

数年前にジブリが新作映画を発表し、そのタイトルが『君たちはどう生きるか』

だったときに、私は素直に「吉野源三郎のあの名著をジブリが映画化? それ

にしては何だか渋い原作だな……」と首をかしげました。

ジブリ映画はまだ観れていないのですが、どうやらこの本がキーアイテムの

ひとつであり、内容は吉野源三郎著『君たちはどう生きるか』とは大変大きく異

なっているとのこと。

ジブリの映画で観た! でも原作は読めてない………という方も実は多くい

る気がします(漫画では読んだ! という方ならまあまあいるかもしれませんが

)

では一体、ジブリ映画とは大きく異なっている『君生き』こと『君たちはどう生き

るか』の原作は、どんな話なのでしょう。

舞台は昭和10年代の東京です。主人公の名前は本田潤一君。成績は優秀

だけれど野球が好きな、背丈の低いいたずらっ子で、実の叔父さんから『コペ

ル君』というあだ名をつけられたら、何故か学校にまでいつの間にやらそれが

広がっちゃった、という少年です。

父親が亡くなってから2年が経っていて、近所に住むこの実の叔父さん(大卒

間もない法学士)とは大の仲良し。そんな主人公です。

この『コペル君』という名前の起こりは、彼が叔父さんと一緒に銀座のデパー

トメント(デパート、というと今でも通じるのに、デパートメントというとレトロな感

じになるの、不思議ですよね)の屋上から、じっと東京の街を眺めているときに

『街の様子が水の分子に見えてきた』と叔父さんに語ったのが由来なのです。

叔父さんはその夜、主人公宛のノートブックにこう書きます。

『ほんとうに、君が感じたとおり、一人一人の人間はみんな、広いこの世の中の

一分子なのだ。みんなが集まって世の中を作っているのだし、みんな世の中の

波に動かされて生きているんだ』(p23)

『君が大人になるとわかるけれど(中略)自分を離れて正しく判断してゆくという

のは非常にむずかしいことで、こういうことについてすら、コペルニクス風の考

え方が出来る人は、非常に偉い人といっていい。たいがいの人が、手前勝手な

考え方におちいって、ものの真相がわからなくなり、自分に都合のよいことだけ

を見てゆこうとするものなんだ』(p26)

この日から主人公は『コペル君』になったというわけです。

そしてこのコペル君やその友達の送る昭和10年代の東京の中学校の日常と

、それを聞いて叔父さんが感想(?)を書き綴ってくれるこの交換日記のような

ノートブックのやり取りで、『君たちはどう生きるか』という作品は成り立っている

のです。

少しばかり不思議な構成の一冊。

その中には子供達の生き生きとした日常、野球に夢中になったり(この時代

はプロ野球でもましてやメジャーリーグでもなく、六大学リーグ、特に早稲田大

学VS慶応大学のいわゆる『早慶戦』が大人気なのですが、著者の野球好きが

滲み出ていて、このラジオ放送を友達と聞いているやたら細かい描写は9頁も

続きます)クラスの貧乏な子へのイジメ騒動で殴り合いをしたり………。

そんな中学生の子供に、大人がノートブック越しに生き方を諭しながらも、こ

ちらも説教臭くはなく、大人の私が今の時代に読んでも時折身につまされるよ

うなことが書かれている、というわけです。

そう、この本のすごいところは『今読んでも通じる』ところなのです。この本が『

日本少国民文庫』から出版されたのは1937年。盧溝橋事件が起きて日中戦争

がはじまり、ムッソリーニやヒトラーが政権を取って、ファシズムが世界の脅威

となって、第二次世界大戦の足音がひたひた迫る、そんな時期なのです。

日本でも軍国主義の元で検閲が行われ、自由な執筆が困難になってきた、

そんな時代に、『少年少女たちに、偏狭な国粋主義や反動的な思想を超えた、

自由で豊かな文化があることを伝え、人類の進歩についての信念をいまのうち

に養っておかねばならない』という信念を持った人達によって書かれた一冊な

のです。

太平洋戦争が始まってからは刊行すら出来なくなってしまっていたのを、終戦

後になって再び日の目を見ることになった、激動の時代を生き抜いた1冊でも

あります。

つまり、昭和という時代を反映しながら、昭和という時代を超えた意味を持っ

ている一冊なのです。私はまだ映画を観れていませんが、宮崎駿監督が、作

品のタイトルにこの作品を選んだというのは、実はとても大きなことなのではな

いのかな、と想像しているのです。

少年少女たちのために書かれたこの一冊、令和になった今の時代に大ヒット

する要因があるとすれば、今の時代もまた『時代の転換期』であり、『偏狭な国

粋主義や反動的な思想』が幅を利かせ始めている、という点があげられるのか

もしれません。

そんな時代だからこそ、今、映画とは違う日常世界、子供の生き生きとした生

活や、それを見守る良識ある大人の優しい目線で出来ている一冊『君たちはど

う生きるか』を、静かに読んでみるといいのではないか、と私は思うのです。

@akinona