本記事では、イタリアで最も影響力のある現代コミック作家の一人、ゼロカルカーレを紹介する。ヨーロッパ最大規模の刑務所があることで悪名高いローマの地区・レビッビアで育った彼は、当初は地元の日常生活のユーモアや苦悩、矛盾を描く声として活動を始めた。しかし年月を経るにつれ、その作品はローマを超えて国際的に広まり、友情、喪失、自殺、差別、社会的不正義といった普遍的なテーマを、アイロニーや軽妙さ、そして感情的な深みを交えて表現する力によって共感を呼ぶようになった。本記事では、ゼロカルカーレとは誰か、その経歴をたどり、代表作や繰り返し登場するキャラクターを紹介し、彼がイタリア国内外で重要な存在となっている理由を探る。

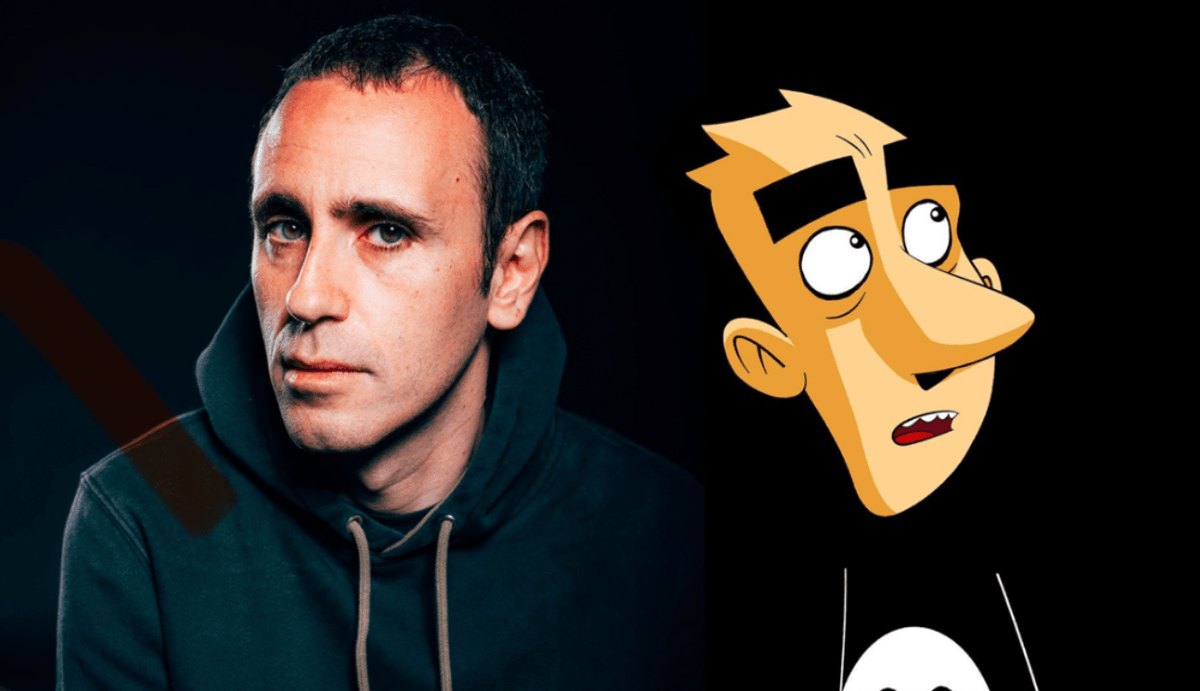

ミケーレ・レック 別名ゼロカルカーレ

ゼロカルカーレは、1983年12月12日にコルトーナで生まれたミケーレ・レックのペンネームである。このニックネームは偶然生まれたものだった。インターネットのフォーラムに登録する際、ユーザー名が必要となり、ちょうどテレビCMで見た水垢防止製品(イタリア語で「anticalcare」)にヒントを得て「Zerocalcare」と名乗った。

父はローマのレビッビア出身で、当時はアレッツォで働いており、母はフランス人。レックは幼少期の一部を母の母国フランスで過ごした後、ローマへ戻り、リセ・シャトーブリアン(フランス系高校)に通った。絵を描く才能は早くから芽生え、10代の頃には学校で漫画を描き始めると同時に、ローマのコンサートやイベント用ポスターやフライヤーも制作。特に社会運動拠点でのイベントに関わり、ローマのパンク・ハードコアシーンと深く結びついていった。レコードジャケットやファンジンを手がけ、アートとアクティビズムを融合させる場を得たのである。

2001年のジェノヴァ・G8抗議デモにも参加し、この体験は初期の漫画作品に強く影響した。そのいくつかは2006年の『GeVsG8』に収録されている。この頃、彼はストレートエッジ(禁酒・禁煙・禁ドラッグのライフスタイル)を選び、2003年、わずか20歳にしてイラストレーターとして職業活動を開始。『Liberazione(月刊誌)』『Carta(週刊誌)』『La Repubblica XL』などに寄稿し、初めて広い読者層に届くきっかけを得た。これが本格的なキャリアの始まりである。

作品と成功

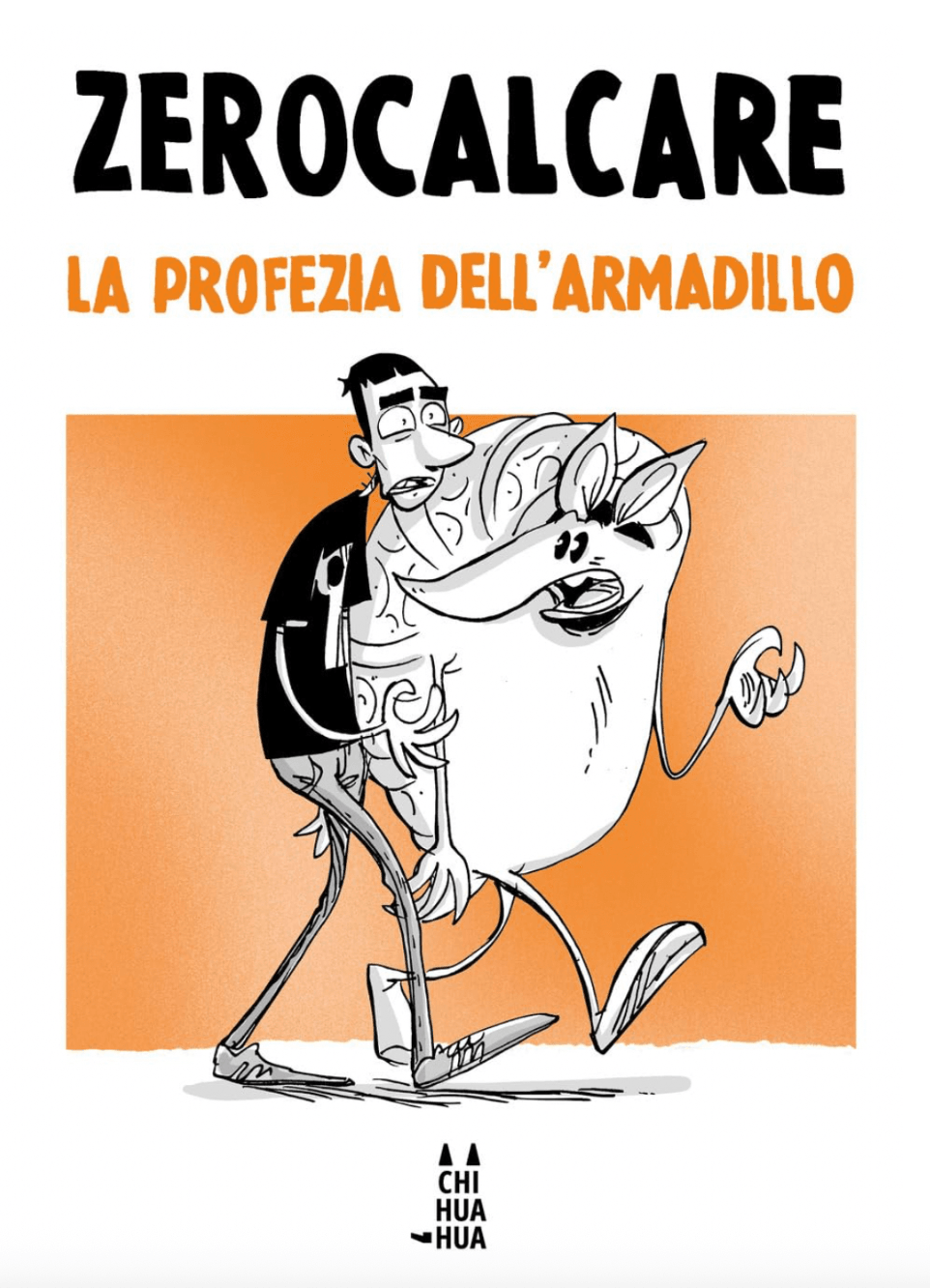

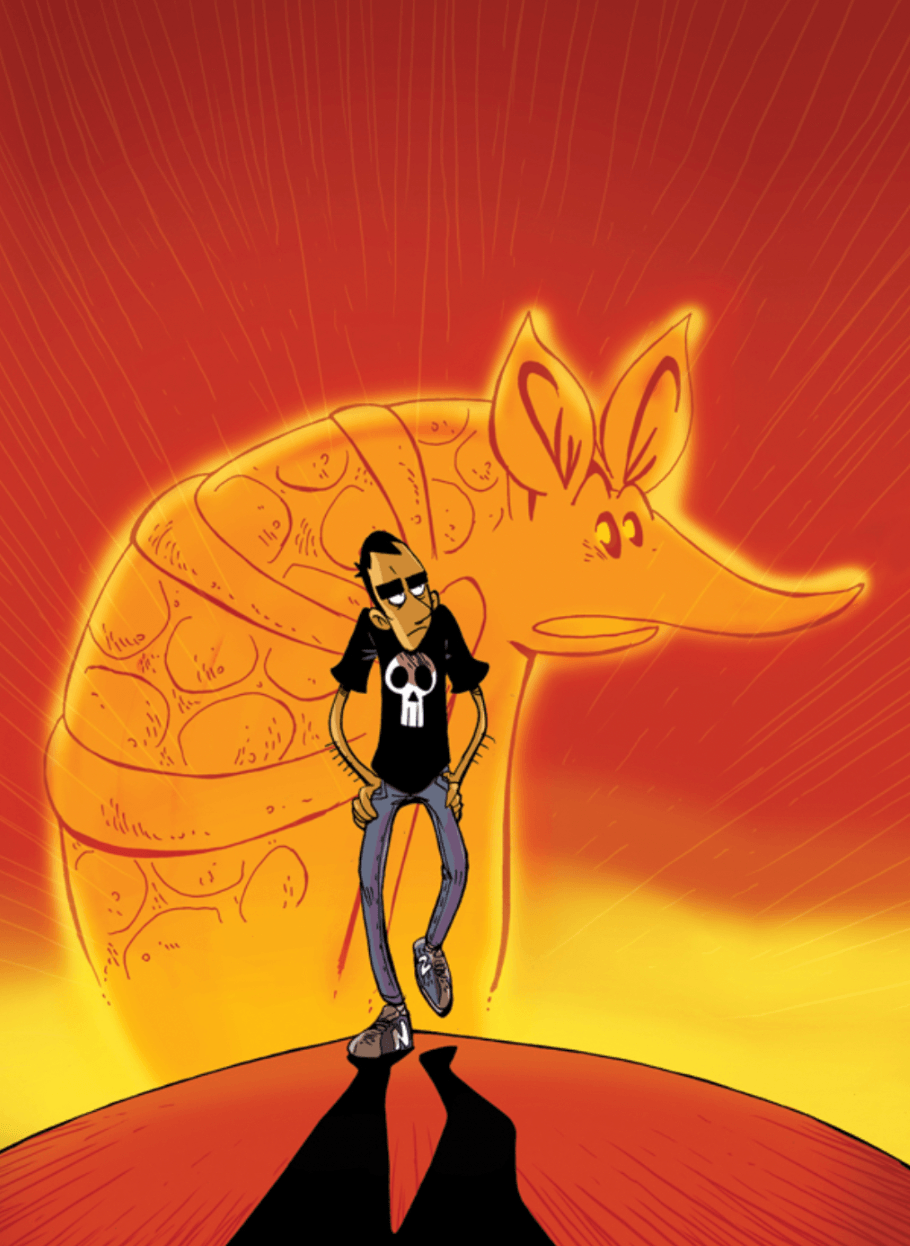

ゼロカルカーレの漫画は雑誌に掲載される機会を増やし、2011年、初の大規模作品『アルマジロの予言(La profezia dell’armadillo)』によって一気にブレイクした。仲間のアーティスト・マッコックスの支援で出版されたこの本は短期間で5刷を重ねるヒットとなり、個人的な物語と社会的テーマを融合させた最初の大作となった。ここで彼の代表的キャラクター「アルマジロ」が登場する。このアルマジロは著者自身の良心や内なる声を体現する存在だ。2018年には映画化され、第75回ヴェネツィア国際映画祭で上映された。

次作『喉の中のタコ(Un polpo alla gola, 2013)』ではさらに自身の人生を深く掘り下げ、子供時代・思春期・成人期の三つの段階を描いた。個人的体験を同世代の不安や葛藤の鏡として提示する作風が成熟し、人気キャラクターとしてポップカルチャーの象徴も活用されるようになった。

2010年代初頭以降、彼は幅広い評価を得るようになり、2012年にはウェブコミックが「Attilio Micheluzzi-Comicon賞」にノミネート。2017年には「Colombre d’Oro 平和賞」と「ルッカ・コミックス&ゲームズ」で短編賞を受賞した。その後も作品を次々と発表している:

『毎週二週おきの月曜日(2013)』―ブログ漫画のまとめ

- 『12(Dodici, 2013)』―故郷レビッビアが舞台

- 『名前を忘れて(2014)』―家族と記憶を探る作品

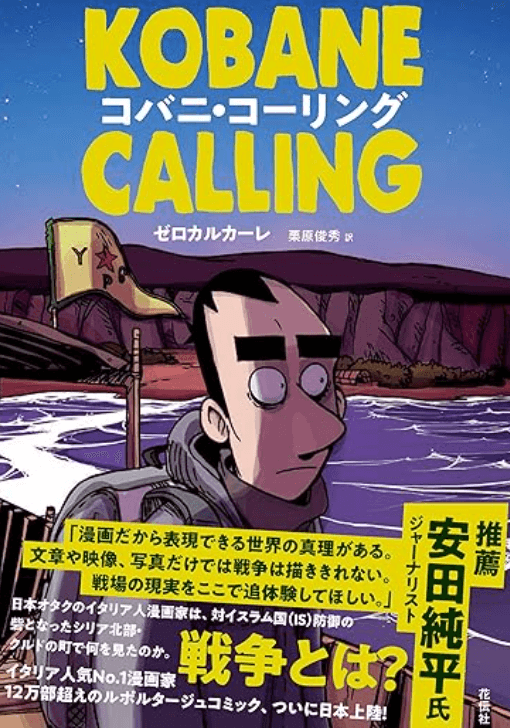

- 『コバーネ・コーリング(2015)』―国際的に最も知られる作品。シリア・トルコ国境のロジャヴァ地域を訪れ、ISISと戦うクルド人の姿を描いたグラフィック・ルポルタージュ。

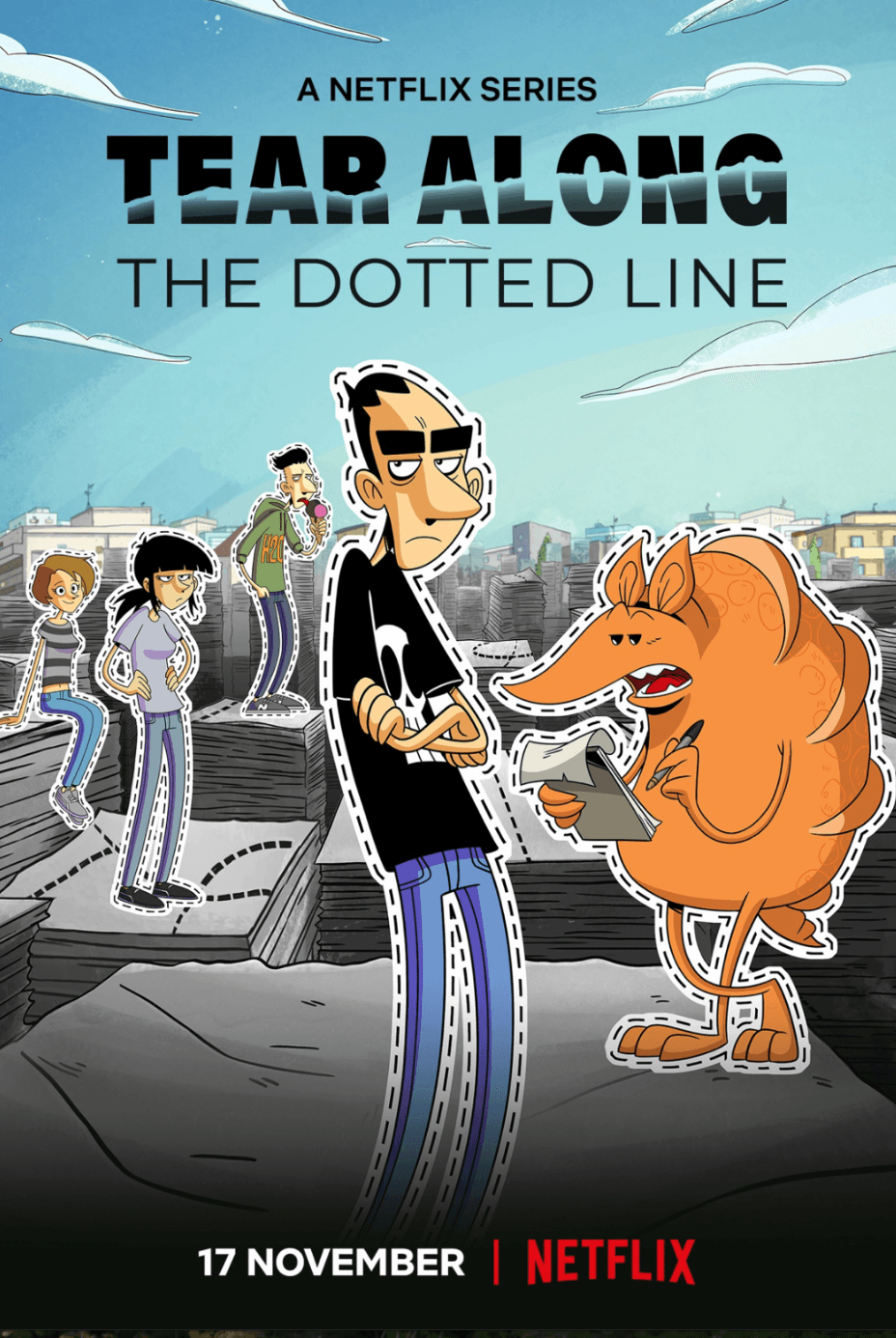

- Netflixでのゼロカルカーレ:『Strappare lungo i bordi』と『Questo mondo non mi renderà cattivo』

ゼロカルカーレは2021年、Netflixアニメ『Strappare lungo i bordi(点線に沿ってちぎる/Tear Along the Dotted Line)』でデビューした。全6話構成で、彼の作品世界の要素を凝縮した内容だ。コロナ禍の最初のロックダウン期に制作した短編『Rebibbia Quarantine』を基盤に、彼独自の作風と世界観を国際的な視聴者に届けた。

主人公の主観的視点、社会に馴染めない感覚、個人的葛藤と世代的な不安(特に1980年代生まれだがより広い世代に響く)、そして良心の声であるアルマジロの存在――これらが詰め込まれた作品である。鋭いユーモア、アイロニー、感情の深みを織り交ぜ、初めての視聴者には導入として、長年のファンには世界観を再確認できる内容となった。

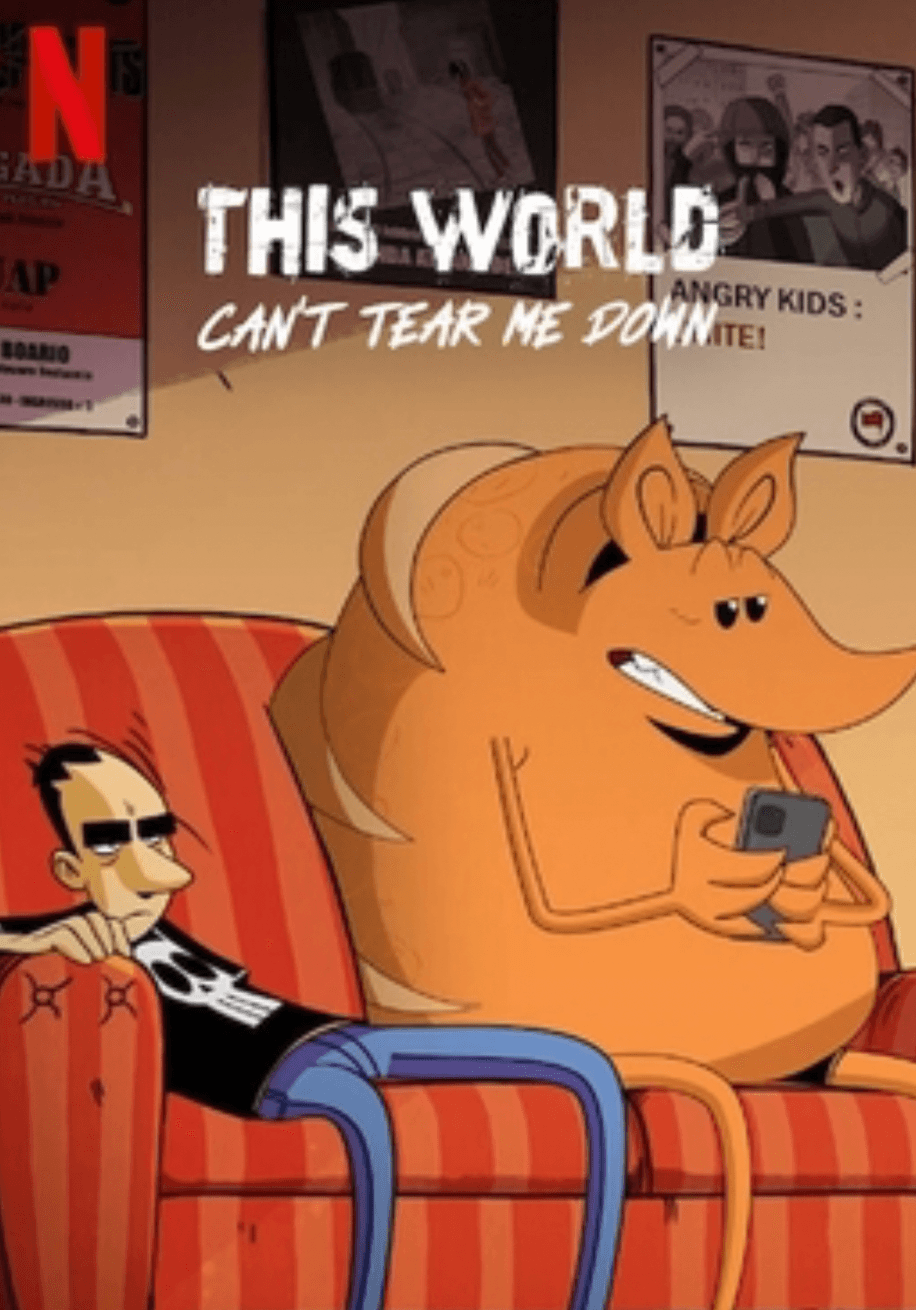

その2年後、2023年には続編『Questo mondo non mi renderà cattivo(この世界は僕を悪人にはしない/This World Can’t Tear Me Down)』を発表。今回もレビッビアが舞台でローマ方言が用いられているが、より暗く政治的な色合いが濃い。社会の分断、人種差別、極右運動の台頭を背景に、長年不在だった旧友が帰郷し、疎外感から過激派に傾く姿を描く。ゼロカルカーレはこの物語を通じて、アイデンティティや帰属意識、幻滅を問いかけ、現代社会の矛盾を浮き彫りにしている。

この二作は、彼の物語性の進化を示している。前者は内省的かつ個人的視点を中心に、後者は社会・政治的な側面を前面に押し出す。それでも彼はレビッビアという地元のルーツに忠実でありつつ、普遍的なテーマを描き、国際的にも評価される語り手となっている。

なぜゼロカルカーレは重要なのか?

今日、ゼロカルカーレはイタリア国内で最も愛され、評価される漫画家の一人であり、国外でも認知度を高めている。彼の作風は柔らかな線と流れるような絵に、個人的体験をユーモア、ポップカルチャー、反体制的な視点で再構成した物語が組み合わさっている。彼の作品が共鳴を生むのは、日常の出来事を現代社会の課題――不安定な雇用、差別、友情、政治的幻滅など――へと昇華させ、しかも人間味とユーモアを失わないからである。

芸術家としてのアイデンティティの中心にあるのは、彼が育ったローマ北東部のレビッビア地区だ。1970年代以降に開発されたこの地域は、ヨーロッパ最大級の刑務所「レビッビア刑務所」で知られる。ゼロカルカーレはその地区を単なる舞台以上に、矛盾や共同体を抱えた象徴的な「故郷」として描き続けている。その強い結びつきは、彼自身が地元の地下鉄駅近くに描いた壁画によっても示されており、個人的ルーツを公共のランドマークへと昇華させた。

また、ローマ方言の使用も特徴的だ。極めてローカルであるがゆえに作品に生々しいリアリティを与え、独自の文化的背景に根ざす。だが逆説的に、このローカル性こそが国境を越えた共感を生む要因となっている。『コバーネ・コーリング』でクルド戦線を描き、Netflixの二つのシリーズで世代の葛藤や社会の矛盾を語ったゼロカルカーレは、個人的なものと普遍的なもの、私的なものと政治的なものが切り離せないことを証明している。

ローカルなルーツとグローバルな関連性の両立こそが、ゼロカルカーレを特別な存在にしている。自分自身の声、地元、方言に忠実でありながら、一世代全体の不安や矛盾、希望を代弁することができる。しかも彼の旅はまだ終わっていない。2026年には新たなNetflixシリーズが予定されており、タイトルや内容は未発表だが、イタリア国内外のファンの期待を集めている。

結局のところ、ゼロカルカーレはレビッビアそのものの逆説を体現している。――閉じ込めの地でありながら、創造性と普遍的な物語性を生み出す源泉でもあるのだ。彼は証明している。最もローカルな声が、最もグローバルな共鳴をもたらすことを。

References