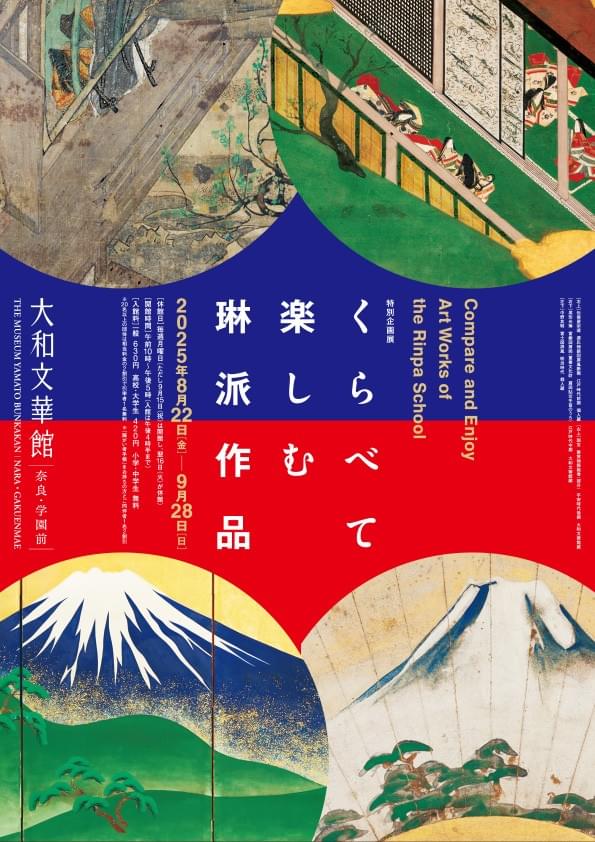

琳派作品とは

「草花図屏風」(六曲一隻/伊年印/江戸時代前期/大和文華館蔵)

琳派とは江戸時代前期から後期に活躍した尾形光琳を中心とした作家たちの系譜を総称する。桃山時代から江戸時代前期に活躍した本阿弥光悦・俵屋宗達から始まり、江戸中期に人気を博した尾形光琳・乾山、江戸後期に出てきた酒井抱一らがいる。

琳派の代表的な作家である俵屋宗達・尾形光琳・酒井抱一の3名には直接的な師弟関係はなく、作品を通して画風を学び、自身の作品に反映したという特徴が観られる。

やまと絵の伝統を受け継ぎつつ、モチーフやフォルム、配置などを意匠し、それぞれ装飾性豊かな作品が多数生まれた。

江戸中期から明治へ『3つの富士山

』

本展で注目したいのがハイライトに展示されている『3つの富士山』だ。

これは江戸時代中期の尾形光琳、後期に活躍した宋紫石、そして明治期に活躍した中野其明の3人の作家が描いたそれぞれの富嶽図を比較できる。

ポイントは琳派の富士山図が伝統的な三峰型ではないものの、シンプルな形状かつ色数を限定した鮮やかな彩色なところだ。こういった特徴は近代画にも影響を与え、横山大観にも継承されている。

同じ富士山というモチーフながら、素材・色合い・サイズ・顔料のほか、表情の異なる富士山をそれぞれ観てみよう

。

尾形光琳「富獄図扇

面」

重要文化財「富嶽図扇面」(25.5✖36.3㎝/尾形光琳筆/江戸時代中期/大和文華館蔵)

「扇面(せんめん)」とは扇子の形を指すが、本作品では扇子型に厳かでシンプルな富士が描かれ、平たい盆のような金の器に写されている。

雪化粧が施された富士は左右対称ではなく、左が伸びるデザインが特徴。

扇子の丸みを帯びた形状と富士山の曲線が相まった配置バランスのいい作品だと感じられる。

全体的に写実性よりもデザイン性が優れているようにも見えるが、裾野の松林は細かく描写されているのが分かり、両手で収まるサイズの作品ながらも細かいこだわりが見える。

光琳ならではの富士といえるだろう。

尾形光琳(おがたこうりん/1658ー1716):江戸時代中期の琳派の代表的絵師。装飾性豊かな意匠で『紅白梅図屏風』などを描いた。

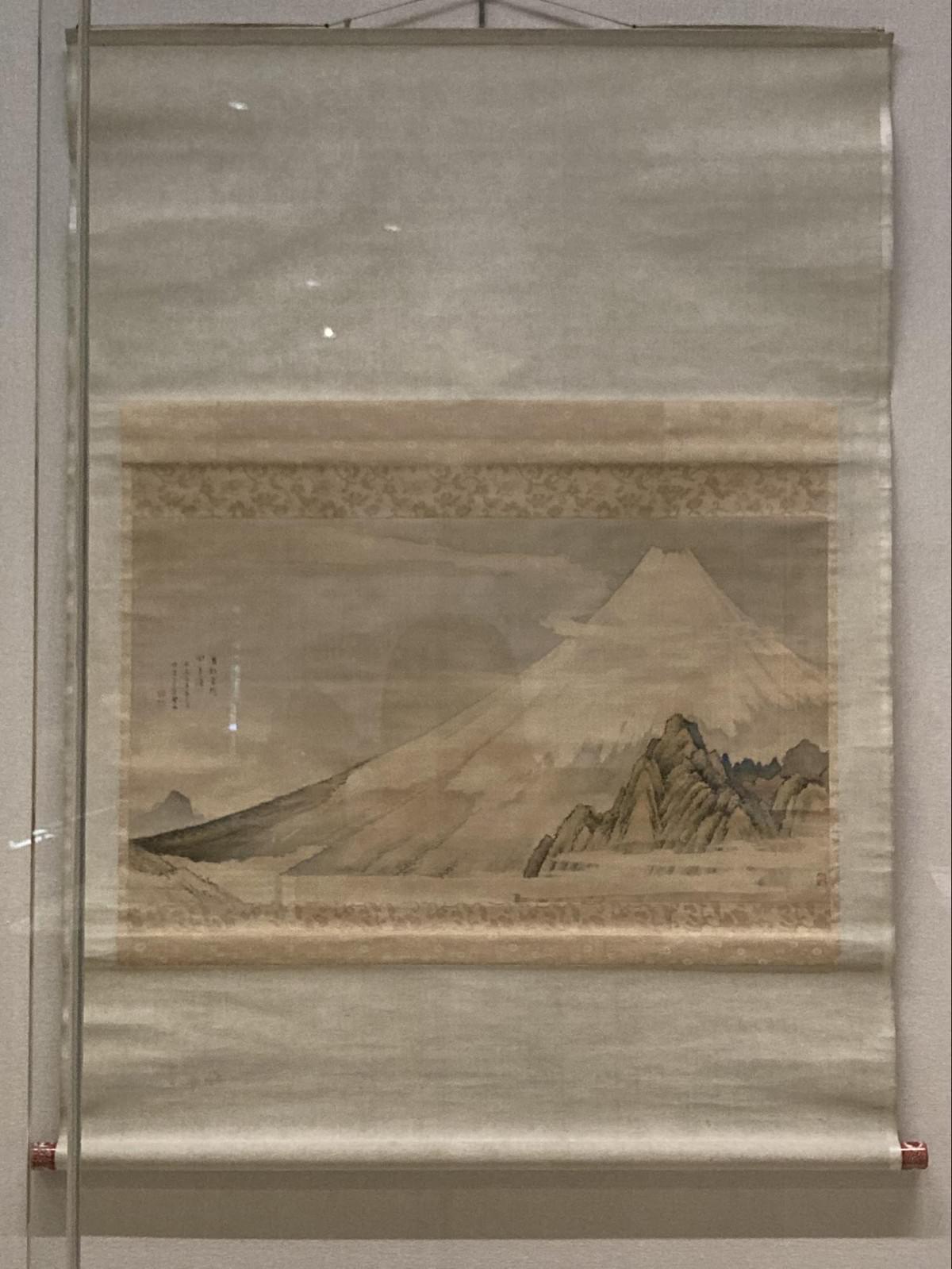

宋紫石「富

嶽図」

「富嶽図」(47.0✖85.3㎝/宋紫石筆/江戸時代後期/大和文華館蔵)

宋紫石筆の本作は1776年に描かれたとされている。光琳と同様に、三峰型ではない富士山の形状が観て分かる。注目したいのは淡彩のグラデーション。色味は少なくシンプルでありながらも、頂上から裾野の林までの濃淡が映える。

また空の陰りや薄雲の動きまで観察すると、いかに本作が細密に描かれているかが分かる。そういった点からも宋紫石の観察力の高さがうかがえる富士山と言えるだろう。

宋紫石(そうしせき/1715ー1786):江戸時代中期の文人画家。沈南蘋の画風を伝え、日本南蘋派の基盤を築いた人物。

中野其明「富士

図屏風」

特別出陳「富士図屏風」(72.5✖173.6㎝/中野其明筆/明治時代/個人蔵)

酒井抱一の高弟の鈴木其一に絵を学んだ中野其明の富士山は、雪の白、山肌の群青、松林の緑黄、そしてオーラを放っているかのような金飛沫が鮮やかな色味が特徴的だ。

シンプルながらも豪華さを放ち、しかし山々の裾に向かえば淡いグラデーションになっており、単調にならないような印象となる。

はっとするような艶やかさでありながらも上品さを見出せるのはそういった工夫からだろう。

中野其明(なかのきめい/1834ー1892):江戸時代の蒔絵師で尾形光琳の弟子とされる。光琳の装飾的な意匠を受け継ぎ、漆工芸の分野で活躍。

模倣に止まらず、

流行も反映

大和文華館:奈良県奈良市学園南

江戸前期から後期(さらには明治まで)で、時代の変遷で大きく変化するよりも、伝統を重んじながらも少しずつ時代のニーズに合った表現を含めているのが比較することで分かる本展。9月末で終了してしまうが、ぜひ大和文華館に訪れてみてほしい。

美しい緑道の先に一階建ての日本建築の大和文華館は自然と調和していて落ち着く。

芸術の秋を迎える頃にまた一度行ってみたいものだ。

展覧会名:「特別企画展 くらべて楽しむ琳派作品」

会期:2025年8月22日~9月28日

会場:大和文華館

所在地:〒631-0034 奈良市学園南1丁目11番6号

ライター:石倉佳奈

広告代理店で6年間営業マンとして勤務したのち、1年間日本全国の美術館をめぐるひとり旅へ。現在は美術館で看視員をしながらフリーランスライターとして活動中。国内の美術館を全制覇するのが夢。